How to

【電気主任技術者】停電作業~絶縁抵抗および接地抵抗測定【高圧受電設備の点検マニュアル②】

保守管理の現場から

2023.10.02

第2回

停電作業~絶縁抵抗および接地抵抗測定

停電作業

高圧受電設備の年次点検は、通常「停電」を伴う作業となる。この場合、事前に需要家との協議など、さまざまな手順を踏んでから当日を迎えることになるが、ここでは実作業を中心に取り上げるため、詳細は割愛する。

まず、停電作業の前に、設備の使用状況を確認する。点検(復電)後、原状復帰できるように各開閉器の「入」「切」の状況や使用設備の停止措置などをチェックしておく。

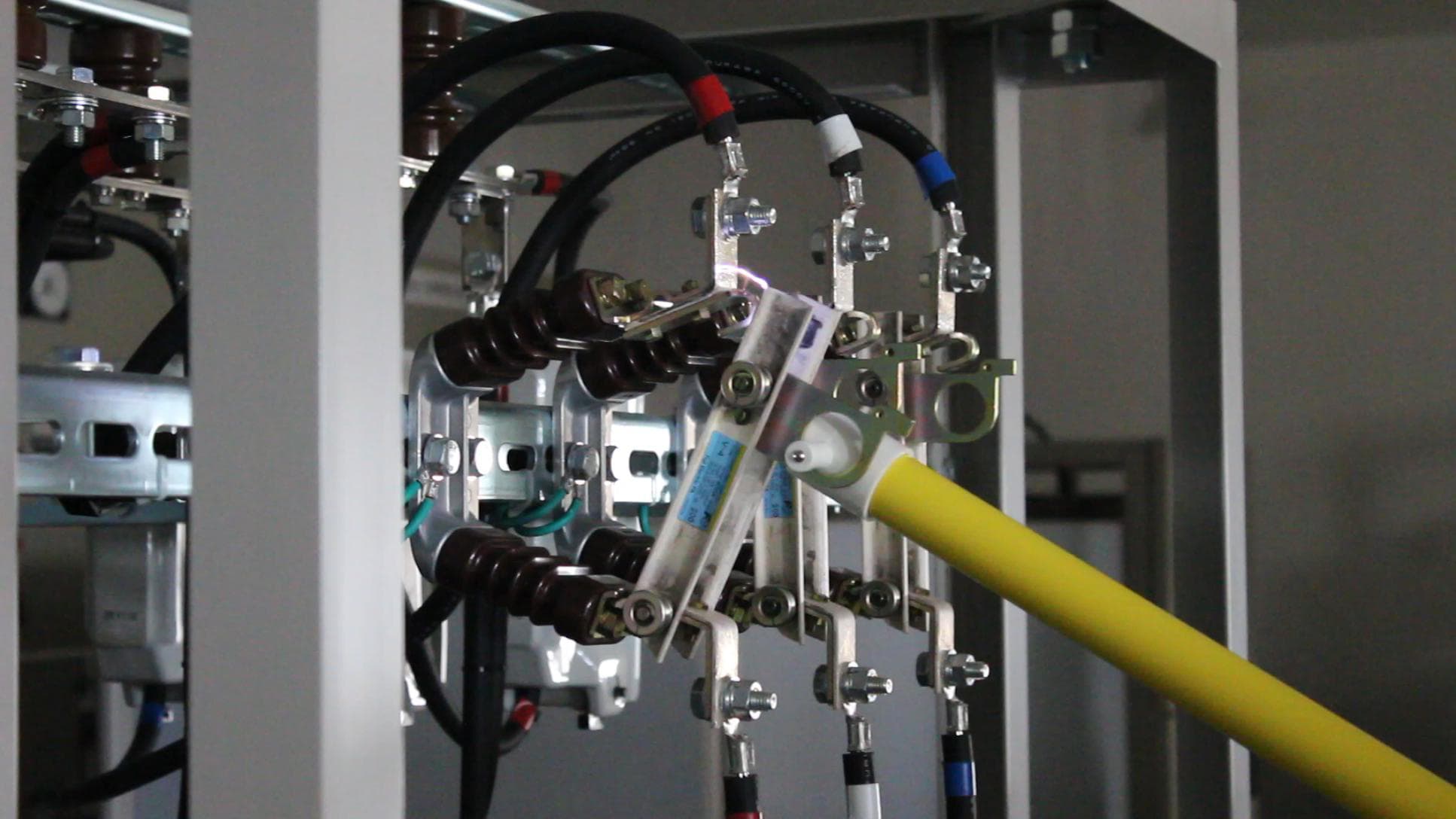

いよいよ停電作業。構内区分開閉器(柱上気中=PAS、地中=UGS)を開放し、高圧受電設備の無充電を断路器(DS)で確認。そして、遮断器(CB)、DSの順で開放していく。なお、受電設備の負荷側から電源に向けて順に停電していく場合は「CBからDSを開放」が最も重要な手順で、CBが投入された状態でDSを開放すると、いわゆる「DSの生切り」となり、アーク発生による短絡からの波及事故や火災などの大事故を引き起こす原因となる。「CBからDS」の開放手順は確実に覚えておきたい。

受電設備の停電作業が完了したら、次に、受電用CBをはじめとする高圧開閉器類を投入して放電回路を形成し、検電器でDSや所内の無電圧を確認。放電棒等で残留電荷を確実に放電させる。そして、DS(ケーブルを含む)と所内の絶縁抵抗を測定。電源側から負荷側へ、異常の有無をチェックしていく。

測定値が正常の範囲内にあることを確認したらCBを開放し、短絡接地器具を接続する。まずは、キュービクルのアース(EA)につなぎ、その後、DSの電源側へ接続(接続前に検電器で無電圧であることを確認する)。最後に「短絡接地中」の札をかけて停電作業の終了となる。

絶縁抵抗および接地抵抗測定

キュービクル内が停電状態になったら、各機器の絶縁抵抗および接地抵抗測定に入る。

絶縁抵抗は変圧器や遮断器など、極端に低い数値を示していないかチェックしていく。また、低圧設備では配電盤内の配線用遮断器(MCCB)や各種ブレーカの接続部などで絶縁状態を測定(電灯は125Vレンジ、動力は250Vレンジで測定)。同時に、サビの有無や接続部の緩み、変色も確認しておきたい。

そして、接地抵抗測定は補助極のセッティングから行う。キュービクル内のA種接地(EA)に測定端子を接続し、キュービクルから10m間隔で補助極を打ち込んで準備完了。測定ボタンを押して、測定値が「電気設備の技術基準の解釈」第17条で規定される「10Ω以下」であることを確認する。B種、C種、D種の各接地も同様に、規定の値を超えていないことをチェックする。なお、補助極を打ち込む場所が乾燥しているときは、正確な測定値を得るために周囲に水をまいて大地を湿らせてから打ち込むこと。また、補助接地極が打ち込めないケースでは地面に接地網を敷いて水をまき、補助極を置くといった方法が有効である。

次回は継電器の試験にクローズアップ。各種リレー試験と、遮断器との連動試験を取り上げる。

(取材協力/一般財団法人 関東電気保安協会、撮影/宮澤 豊)

関連記事

How to

How to

How to

Special

Special

Topics

How to

How to