How to

【電気主任技術者】継電器試験~各機器の内部点検【高圧受電設備の点検マニュアル③】

保守管理の現場から

2023.12.25

第3回

継電器試験~各機器の内部点検

継電器試験

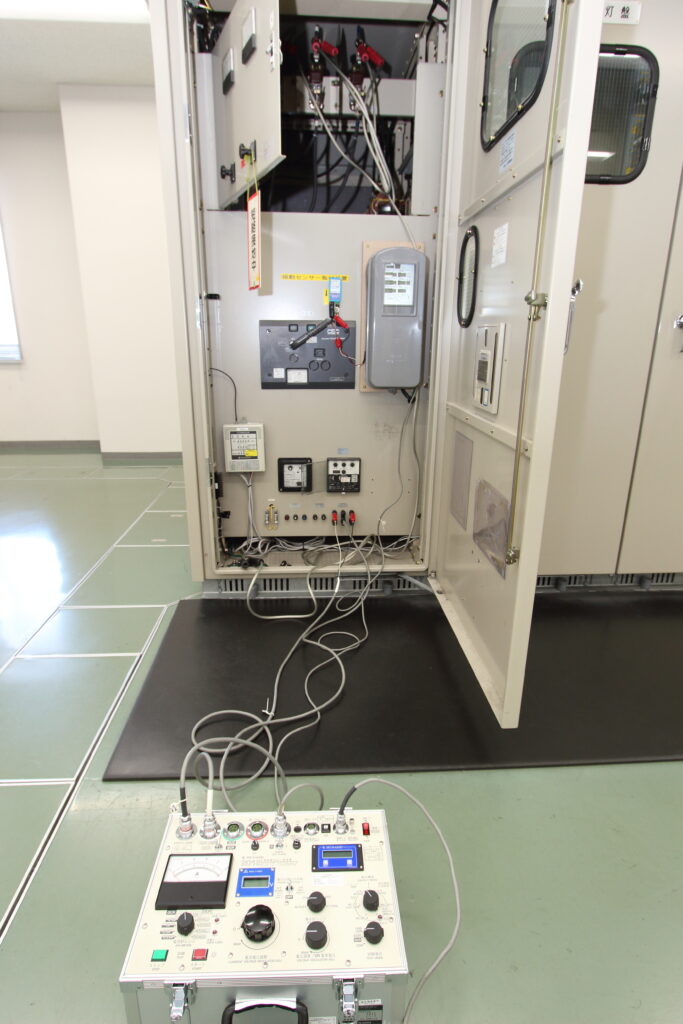

高圧絶縁抵抗測定および接地抵抗測定のあとは、継電器試験(遮断器との連動試験)に取りかかる。これは過電流保護継電器(OCR)と地絡保護継電器(GR)について行う試験で、整定した電流値どおりに遮断装置が動作するかを確認する。

まずは、OCRの最小動作電流試験と瞬時要素動作特性試験に着手。試験装置本体のアース端子にアースコードをつなぎ、クリップ側をキュービクルの接地端子に接続。そして、コンセント(AC100V)と電源端子をつないで試験装置の電源を確保する。

次に、試験装置とOCRを接続(試験端子のR相に白コード、S相にアースコード(グレー)、T相に黒コード)。そして、遮断器(VCB)の近くに取りつけた振動センサに試験装置のトリップコードを接続する(黒コードと白コードを振動センサの信号出力部の一端子に、赤コードを他の信号出力部の一端子に、それぞれ接続)。

配線が完了したら現在のOCR整定を確認。高圧受電盤の電流計の切替器を「切」にしたあと、OCRの限時電流整定4.0A、限時時間整定3、瞬時電流整定20Aを確認し、最小動作電流試験からスタート。動作確認まで時間がかかるため限時時間整定を3から1に変更し、試験装置の電流を少しずつ上げて、OCRとVCBが動作したときの電流値を測定する。これが整定値の±10%以内であれば正常という判断である。

続けて、瞬時要素動作特性試験を実施。OCRの瞬時要素が動作したときの電流値を測定するもので、試験装置の電流試験レンジを25Aに設定し、スタートスイッチを押して試験装置の電流を増加させ、OCRとVCBが動作したときの電流値を測定する。これが整定値の±15%以内であれば正常となる。

最小動作電流試験と瞬時要素動作特性試験はR相、T相の両方について行う。

一方、GRは開閉器(今回は地中線用GR付高圧交流ガス負荷開閉器、UGS)との連動試験を実施。試験項目も多岐にわたり、試験ボタンによる動作確認、最小動作電圧および電流試験、動作時間試験、位相特性試験、過電流ロック電流試験というラインアップである。それぞれの試験内容および手順を以下にまとめる。

・試験ボタンによる動作確認

SOG制御装置の地絡試験ボタンを押し、UGSや柱上GR付高圧交流ガス気中負荷開閉器(PAS)の動作および動作表示を確認。過電流ロック試験ボタンがある場合は過電流ロックについても行う。

・最小動作電圧(電流)試験

試験電流(電圧)を整定値の150%印加した状態で、メーカーが明示する位相角に整定し、電圧(電流)を少しずつ上昇させたとき、PASやUGSが動作したときの電圧(電流)を測定する。

・動作時間試験

試験電圧を整定値の150%印加した状態で、電流の位相をメーカーが明示する位相角に整定し、試験電流を130%および400%印加したときの動作時間を測定する。

・位相特性試験

試験電圧を整定値の150%、試験電流を整定値の1000%印加し、不動作域から動作域へ位相を変化させて、PASやUGSが動作したときの動作位相角を測定する。

・過電流ロック電流試験

メーカーが指定する試験電流を印加した状態から、PASやUGSの電源と試験電流を停止し、PASやUGSが動作することを確認する。なお、この試験はPASやUGS側に過電流ロック試験用端子が付属している場合に行う。

各試験を行い、動作電流値は整定値の±10%以内、動作電圧値は整定値の±25%以内、動作時間特性および位相特性はメーカーが示す許容範囲内であれば正常ということになる。

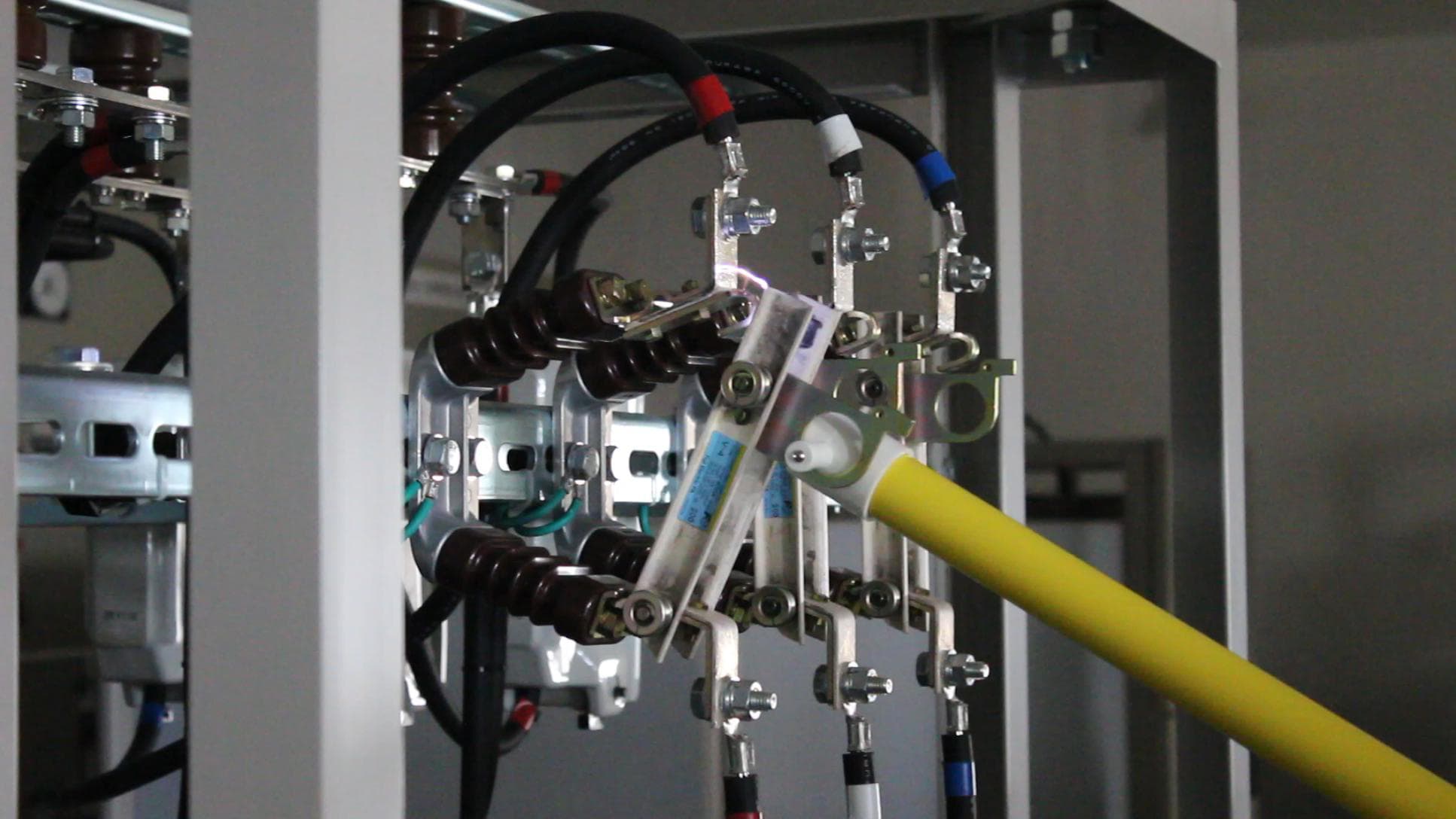

各機器の外観点検

電気機器の性能試験はもちろん、各機器の外観点検も重要な項目である。例えば、変圧器の接続端子。通電中の微振動により接続部分に緩みが発生するケースもある。また、各端子のホコリや汚損は絶縁不良を引き起こし、構内の停電事故や事故点によっては波及事故へと発展するおそれもある。そのためにも外観点検が必要なのだ。

具体的には、変圧器や高圧交流負荷開閉器(LBS)のがいし部分の清掃、各機器の端子部分の清掃および増し締め、変圧器の絶縁油の残量&劣化確認、LBSのヒューズの状態把握(接続部の増し締め、劣化の確認)など、各機器の構造部に至るまで精密にチェックしていく。

次回は、絶縁油の各種試験をはじめ、変圧器の内部点検について取り上げる。

(取材協力/一般財団法人 関東電気保安協会、撮影/宮澤 豊)

関連記事

How to

How to

How to

Special

Special

Topics

How to

How to