Special

非常用自家発電設備の点検マニュアル

「もしも」に備えて……

2023.07.20

自然災害が多発する「いま」こそ徹底チェック

非常用自家発電設備は、大規模停電などによって電力が供給できない場合、予備電源として防災設備や保安設備へ電力を供給。必要最小限の電力消費で復旧までつなぎ、BCPの観点では欠かせないシステムとなっている。

特に、ゲリラ豪雨による河川の氾濫、台風による電線の倒壊など、近年は自然災害の猛威により送配電網にダメージを受けることで稼働回数が急増。緊急時ということで、トラブルのない「ノンストレスの始動」が求められる。そのために定期的な点検、そして、非常時に備えた始動手順の把握が必要になるのだ。

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、非常用自家発電設備の不動作、停止が数多く発生した。津波による被害は別にして、燃料トラブル(劣化など)やメンテナンス不良による異常停止が起こった台数も少なくなかったといわれている。

そういったことが背景となり、さらに非常用自家発電設備の重要度が高まったのはいうまでもない。2018年6月には消防法の改正で、1年の1度の総合点検において、運転性能の確認(負荷運転か内部点検等)が義務づけられた。それ以外にも停電の長期化に備えて燃料の備蓄量を増やしたり、浸水防止のため2階以上のフロアに設置したり、需要家単位でも安定したBCPに取り組んでいる。

しかし、自然災害は簡単に予想できるものではない。急にやってきて猛威を振るい、インフラシステムを破壊していく。そんな状況下、迅速に予備電源を確保するためには、非常用自家発電設備の始動方法を理解しておかなければならない。

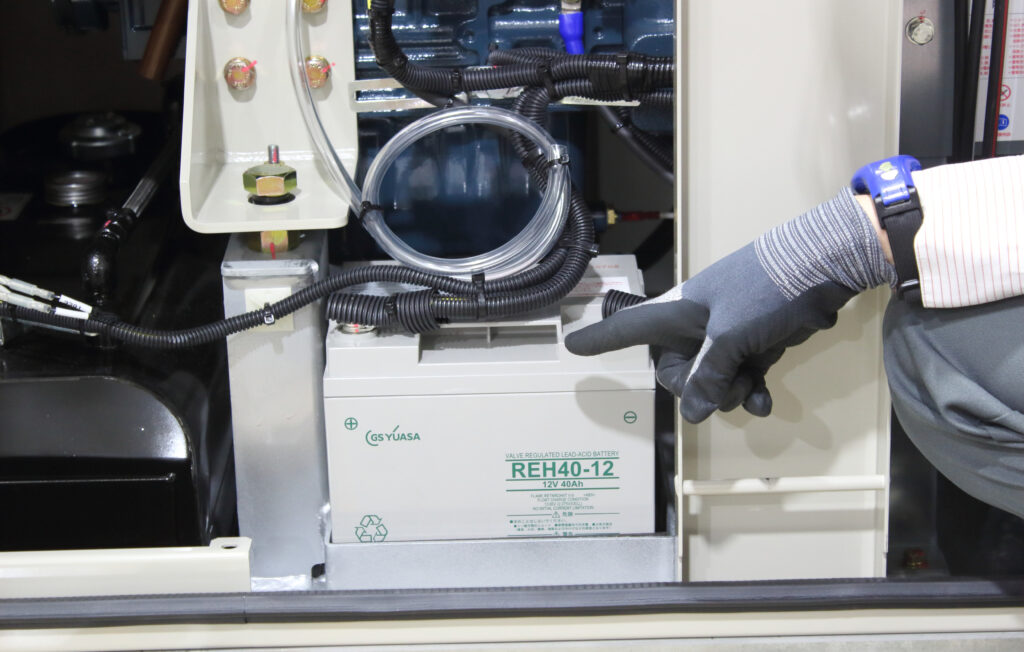

そこで、このコンテンツだ。非常用自家発電設備(ディーゼルエンジン発電機)の始動手順を動画で公開。始動手順から運転前の点検項目はもちろん、異常のサインを見落とさないためのチェックポイントまで紹介する。

「非常用自家発電設備の点検マニュアル」

(取材協力/一般財団法人 関東電気保安協会、撮影/宮澤 豊)

松村浩平さん

2025.01.25

初めまして、消防設備の仕事をしております。仕事柄、発電機の運転をする機会があるのですが、一つ疑問点がございます。 点検前に制御盤にある開閉器をOFFにしてから試験に切り替えて運転をしているのですが、開閉器をOFFにする意味はあるのでしょうか?また、開閉器は何の回路の開閉器なのか教えて頂きたいです。

返信

ohm_suzuki-honbanさん

2025.02.20

Ohmsha Online編集部より、質問に回答いたします。 撮影した手順は「月次点検における非常用発電設備の標準的な作業」を前提としています。 ご質問の「制御盤の開閉器をOFFにしてから……」は、一般的な発電設備の回路では商用を優先として設計されますが、まれに非常用発電設備の回路を優先として設計されるケースもあります(例えば、銀行などのATMへの供給など)。その場合、開閉器をOFFにしたときに、発電設備の回路のD-Tが切り替わってしまうケースもあるので注意が必要になります。 非常用発電設備の分類として「自衛上、設置するもの」「消防法により消防設備などの非常電源」「建築基準法により建設設備の予備電源」の3つがあります。 したがって、フェールセーフの考え方で「制御盤内の開閉器もOFFにする」は設備設計に基づいた手順で行うことが必要となり、開閉器をOFFにしています。なお、OFFにした場合、開閉器は必ず戻す「現状復帰」を忘れずに行うことが大切になります。 また、制御盤内の開閉器は発電設備回路の主幹になります。用途は発電回路の保護回路として機能します。 そのほか「過速度(12)」「油圧低下(63Q)」「冷却水断水(69W)」「水温上昇(49W)」「始動渋滞(48)」「過電圧(59)」「過電流(51)」などの重故障のときに開閉器が遮断(トリップ)される機能を持っています。 よって、年次点検などにおいては、それらの機能が正常に働くか、保護継電器動作試験(シーケンス試験)が必要になります。