License

消防設備士甲種第4類試験について知ろう【消防設備士甲種第4類講座】第1回

これを押さえて!

2024.05.31

第1回 甲種第4類試験と、その対象となる設備の概略

消防設備士は、建物の消防設備の「工事」と「整備」を行うために必要な国家資格です。そのなかで消防設備士甲種第4類は主に「自動火災報知設備」を対象としています。

本連載では甲種第4類の合格を目指し、筆記、実技の試験対策に取り組みます。初回は「甲種第4類試験」と「対象となる設備の概略」を解説します。

甲種第4類

(1)消防設備士とは

消防設備士は、建物に設置される消防用設備などの設置工事や整備を行うために必要な消防法で定められた国家資格です。消防設備士免状の交付を受けていない者は消防用設備などの設置工事、整備を行うことはできません。

(2)甲種第4類とは

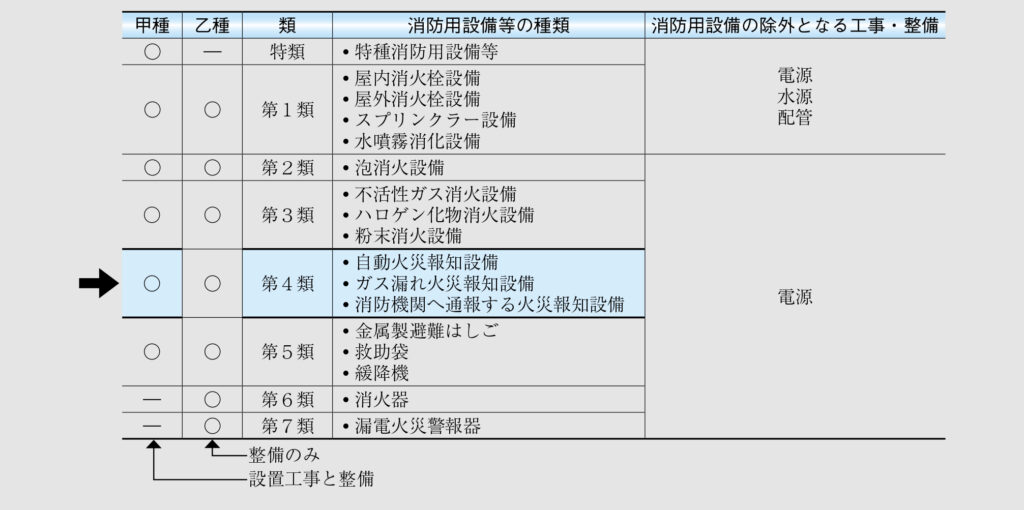

今回の講座の対象は、「消防設備士甲種第4類」です。対象となる設備は「自動火災報知設備」「ガス漏れ火災警報設備」「消防機関へ通報する火災報知設備」です(表1)。

(3)受験資格

乙種消防設備士は学歴、年齢、実務経験を問わず、だれでも受験できます。一方、甲種消防設備士の受験には、乙種消防設備士資格の取得後、2年以上消防用設備の整備の経験が必要です。ただし、ほかの類の消防設備士、電気工事士、電気主任技術者などの資格、または大学、高校などで特定の学科を修めている方は受験資格(※1)があります。

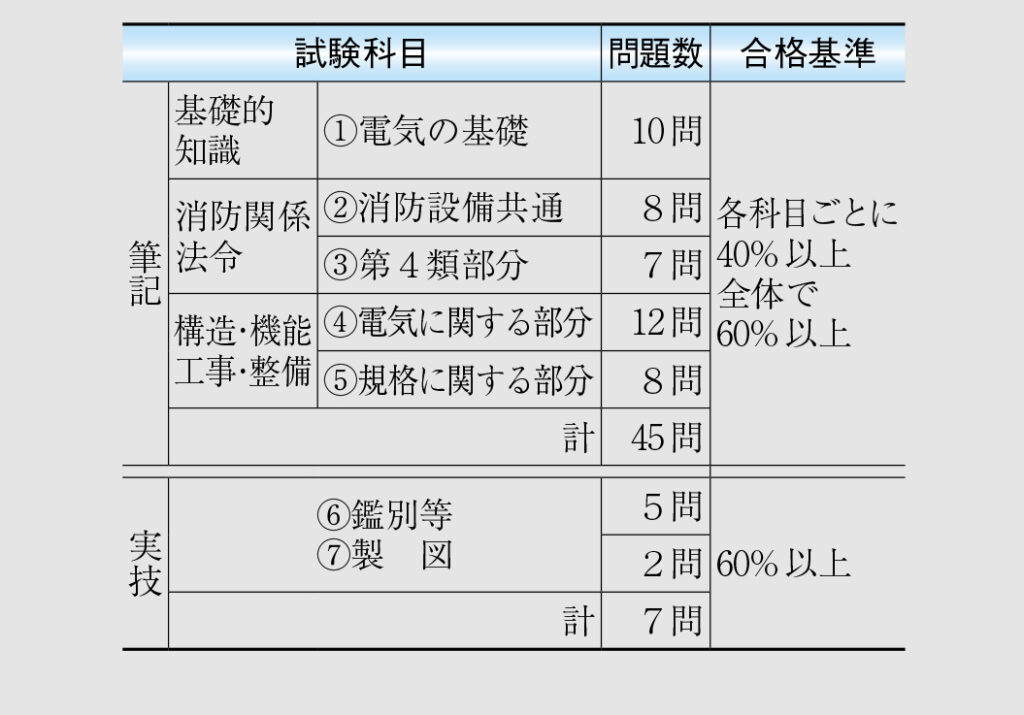

(4)試験科目

試験は、筆記試験と実技試験があります。筆記試験は、「電気の基礎的知識」「消防関係法令」「構造・機能・工事整備の方法」について4つの選択肢から1つを選択するマークシート方式です(45問)。

実技試験は、電気工事士の技能試験とは異なり実際の施工などを行うわけではなく、記述式で解答する形式で「鑑別等」と「製図」で出題されます。「鑑別等」では写真、イラストなどを見て名称や動作、原理などを記述する問題が出題されます(5問)。「製図」では、設備の平面図、系統図などの実際の作図を行います(2問)。

試験で合格するには、筆記試験と実技試験で以下をクリアする必要があります。

・筆記試験:表2①~⑤の5科目それぞれを40%以上かつ、5科目全体で60%以上の正解

・実技試験:表2⑥、⑦の2科目全体で60% 以上の正解

試験の一部免除:電気工事士、他の類の消防設備士などを取得している場合は、試験の一部免除の規定があります(※1)。例えば電気工事士資格があれば、表2の①(電気の基礎)すべてと、④、⑥の一部を免除できます。ただし、採点の際には、この部分を除いて平均(60%以上)を計算します。電気の部分に自信のある人は免除せずに解答して平均を上げることも検討してください。

※1 詳細は、一般財団法人消防試験センターのホームページをご確認ください。

消防設備士制度

(1)消防設備士の種類(指定区分)

消防設備士でなければ工事、整備を行ってはならない設備は、先述の表1のとおりです。

このうち、消防設備士でなければ設置工事ができない設備は特種、第1~5類の消防用設備などで工事ができるのは甲種だけです。

第6類の消火器、第7類の漏電火災警報器は、甲種の区分がなく、整備のみ乙種の消防設備士資格が必要です。

(2)消防設備士の除外となる工事・整備

消防用設備で表1の「消防設備士の除外の工事・整備」にある項目は、消防設備士の資格では工事ができません。例えば、第1類にある電源、水源、配管や、第4類の電源などに関する工事や整備については、電気工事士などの消防設備士以外の資格が必要です。

(3)消防設備士以外でも行える整備

軽微な整備は、消防設備士でなくても行えると定められています。「軽微な整備」とは、「屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備のホース又はノズル、ヒユーズ類、ネジ類など部品の交換、消火栓箱、ホース格納箱などの補修その他これらに類するもの」とされています。

(4)消防設備士の義務

・消防設備士の責務

消防設備士は、その責務を誠実に行い、工事整備対象設備などの質の向上に努めなければなりません。

・講習受講義務

免状交付以後で最初の4月1日から2年以内に受講しなければいけません。そのあとは、再講習を受けた日以後に迎える最初の4月1日から5年以内ごとに受講しなければいけません。

・免状の携帯義務

消防設備士の業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯しなければなりません。

・着工届け

消防用設備を設置する際は、工事着手10日前までに甲種消防設備士が消防長、消防署長へ届け出なければなりません。

対象の機器

本連載で対象となる甲種第4類で扱う機器は、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備が対象となります。これらの機器は、設置に関する内容だけで なく構造、機能、性能なども基本的な部分が法令(省令、告示など)で細かく定められています。メーカーは法令に従って機器を設計、製造しなければなりません。

今回は、それぞれの設備の概略を示します。詳細は、連載のなかで解説します。

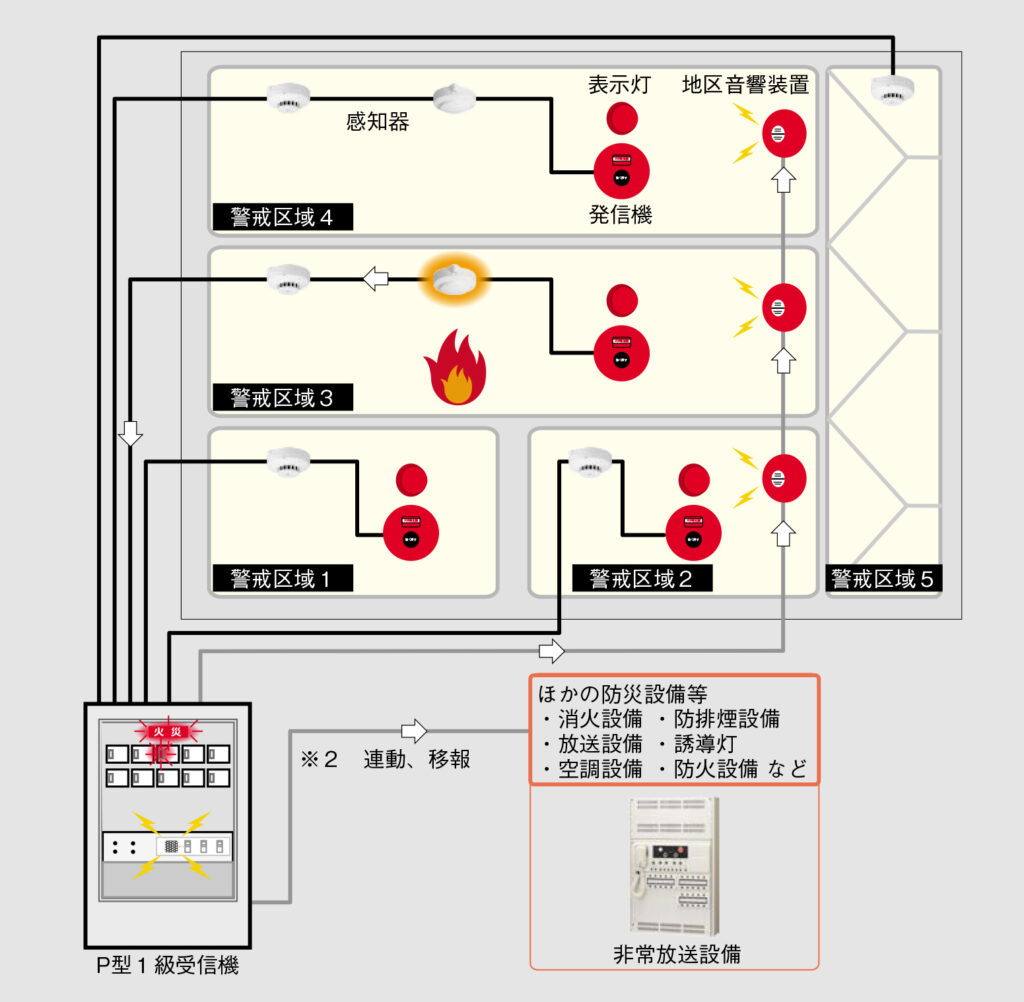

(1)自動火災報知設備

自動火災報知設備は、火災を自動で感知し、建物内に自動で報知する設備です。

自動火災報知設備は、受信機、感知器、発信機、中継器、地区音響装置、表示灯で構成されます(図1)。

・受信機:感知器、発信機からの信号を受信、処理し管理者に火災発生場所を知らせます。

・感知器:火災時の煙や熱などを感知し信号を送信します。

・発信機:火災を見つけた人が発信機の押しボタンを押すことで信号を送信します。

・地区音響装置:警報を鳴らし在館者に火災を知らせます。

・自動火災報知設備の動作例

これらの動作フローとしては、火災の発生を「感知器」で感知、または人が火災を発見し「発信機」の押しボタンを押すことで火災信号が送出され、その信号を受信した「受信機」が音響と表示で管理者に火災を知らせます。同時に「地区音響装置」を鳴動させ在館者に火災を知らせます。さらに実際の自動火災報知設備では、このとき他の設備に対して連動、移報(※2)を行います。

※2 火災報知設備の信号を防火設備、排煙設備への連動、非常放送設備などへの移報など、他の設備に伝える機能

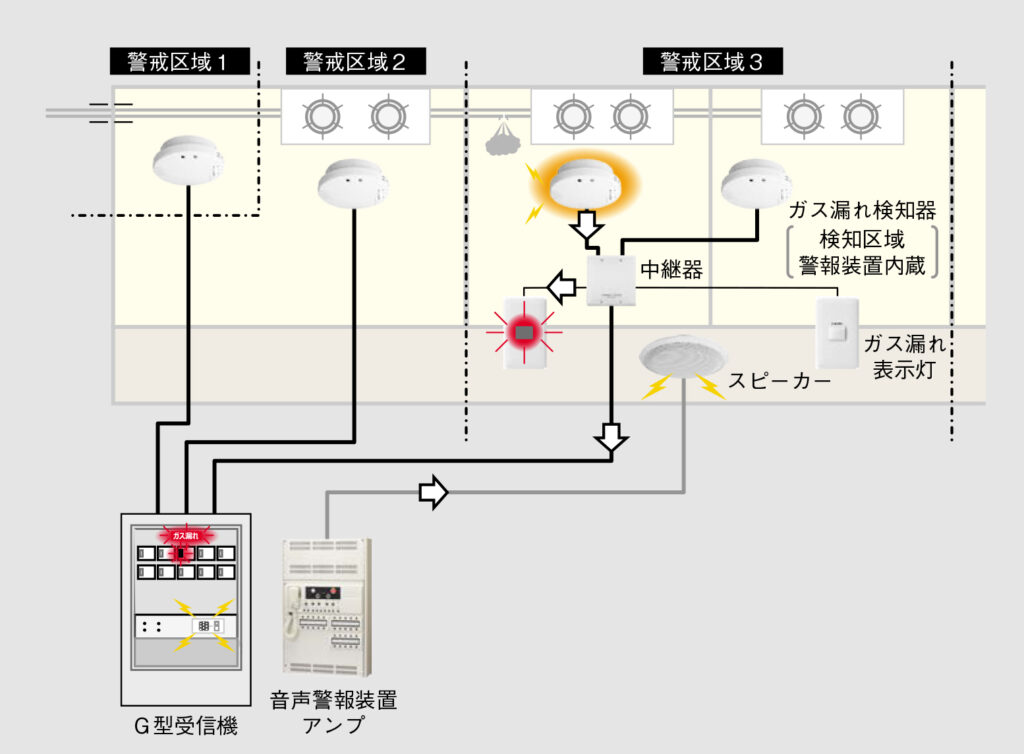

(2)ガス漏れ火災警報設備

ガス漏れ火災報知設備は、火災につながる燃料用ガスまたは自然発生する可燃性ガスの漏れを検知し、建物内に報知する設備です。

ガス漏れ火災報知設備は受信機、検知器、中継器、警報装置、表示灯で構成されます。図2に代表的なシステム構成を示します。

・受信機:検知器からのガス漏れ信号を受信、処理し管理者に火災発生場所を知らせます。

・ガス漏れ検知器:可燃性ガスを感知し受信機に信号を送信します。

・警報装置:音声によりガス漏れの発生を在館 者に警報する「音声警報装置」、ガス漏れを 検知区域付近に警報する「検知区域警報装置」があります。

・ガス漏れ表示灯:表示灯によりガス漏れの発生を通路側に報知する装置です。

・ガス漏れ火災警報設備の動作例:動作としては、ガス漏れの発生を「ガス漏れ検知器」で検知すると、ガス漏れ信号を送信、その区域に「検知区域警報装置」が鳴動。信号 を受信した受信機は、音響と表示で管理者にガ ス漏れを知らせます。管理者は、「音声警報装置」により在館者にガス漏れを知らせます。

(3)火災通報装置

消防用設備の種類としては「消防機関へ通報する火災報知設備」となっており、法的には「M型火災報知設備」と「火災通報装置」の2種類があります。

M型火災報知設備は現在では使用されておらず、試験にもまず出題されることはありません。そのため、本連載では火災通報装置について説明します。

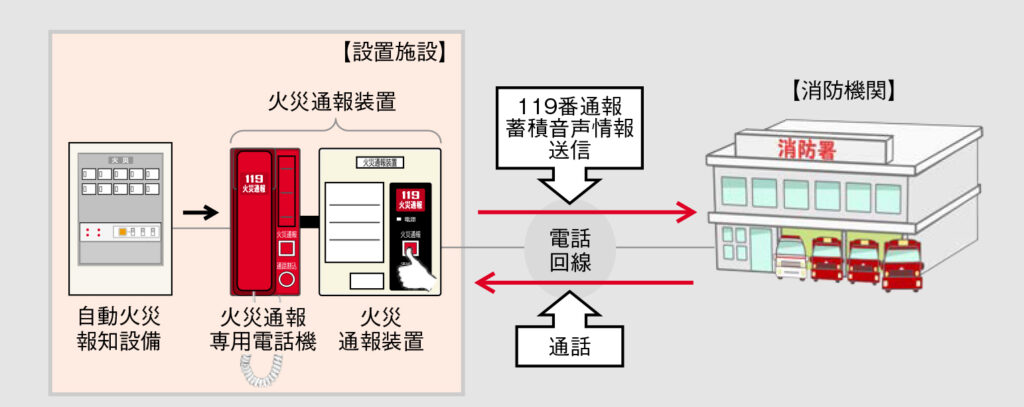

火災通報装置(図3)は、電話回線に接続され火災の発生を消防機関に直接通報する装置です。

火災通報装置は、火災通報装置にある押しボタンの操作、または自動火災警報設備からの信号により消防機関へ電話をかけ装置のメモリーに録音されている音声メッセージを送信し火災を通報するとともに通話できる装置です。

今回は導入として消防設備士甲種第4類試験とその資格で扱える機器の概略について解説しました。

最近の消防設備士甲種第4類試験の合格率は32~39%くらいです。法関連など、日ごろなじみがない事項を多く覚えなければならないことなどから厳しい結果になっているように思います。ただ暗記するのでなく、なぜそうなっているのかを理解しながら頭に入れていけば試験自体はそれほど難しいものではありません。

次回からは消防独特の用語、法令などに入っていきます。

文/川野 泰幸