License

受信機の機能や構造を知ろう【消防設備士甲種第4類講座】 第5回

これを押さえて!

2024.10.15

第5回 受信機(P型2級受信機、P型3級受信機、R型受信機)

前回では、基本的な自動火災報知設備の機能、動作からP型1級受信機までを解説しました。今回は前回に引き続き、受信機編としてP型2級受信機、P型3級受信機、R型受信機について解説します。

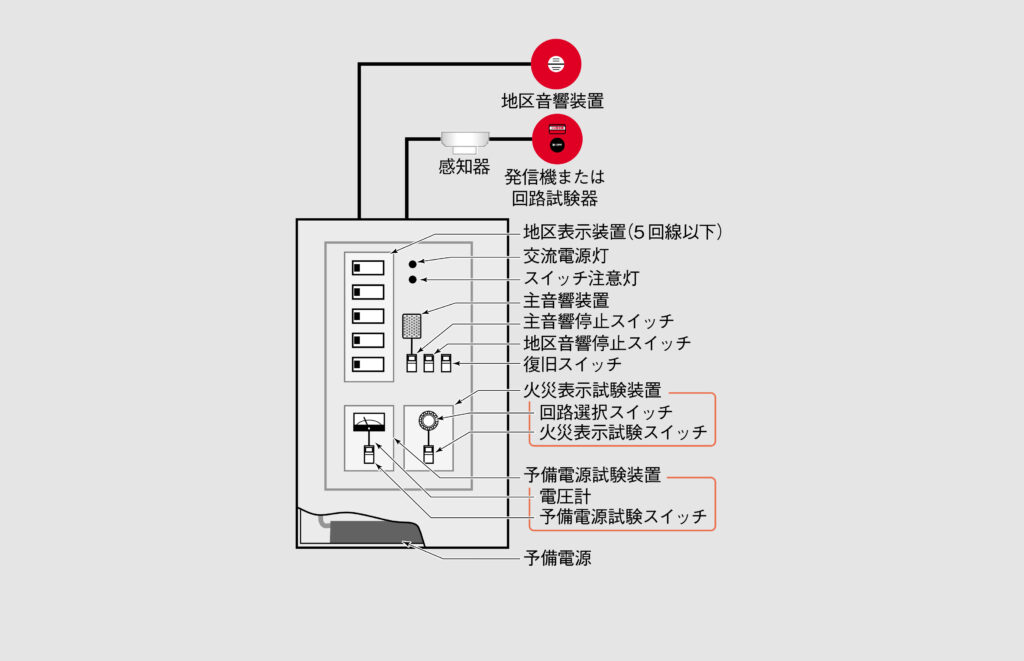

P型2級受信機(2回線以上)

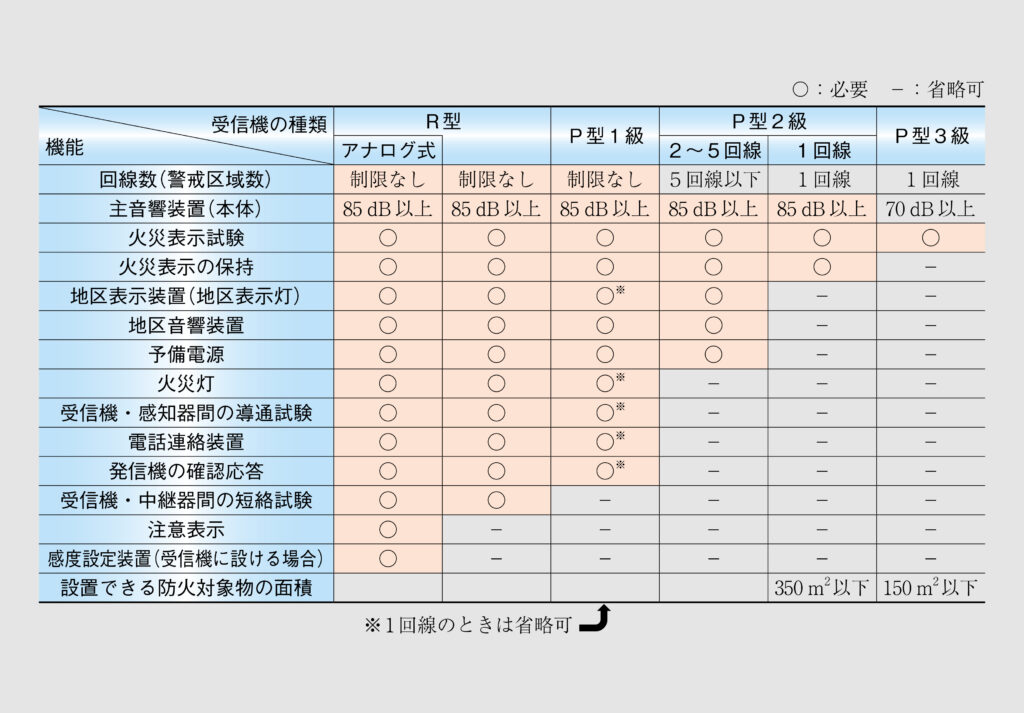

P型2級受信機(2回線以上)は、P型1級受信機の規模を小さくしたもので、機能についてもP型1級よりも省かれています(図1)。P型2級受信機に必要な機能、P型1級受信機から省略できる機能は、次のとおりです。

【P型2級受信機に必要な機能】

① 接続できる回線数(警戒区域数)は5以下

② 地区表示装置(地区表示灯)

③ 主音響装置(85dB以上(1m離れた地点で測定))

④ 地区音響装置

⑤ 火災表示試験装置

⑥ 予備電源

⑦ 予備電源試験装置

【P型1級受信機から省略できる機能】

❶ 火災灯は省略可

❷ 導通試験装置は省略可(ただし、回線の末端に発信機または回路試験器を接続し、導通が確認できること)

❸ 発信機の確認応答装置は省略可

❹ 発信機との電話連絡装置は省略可

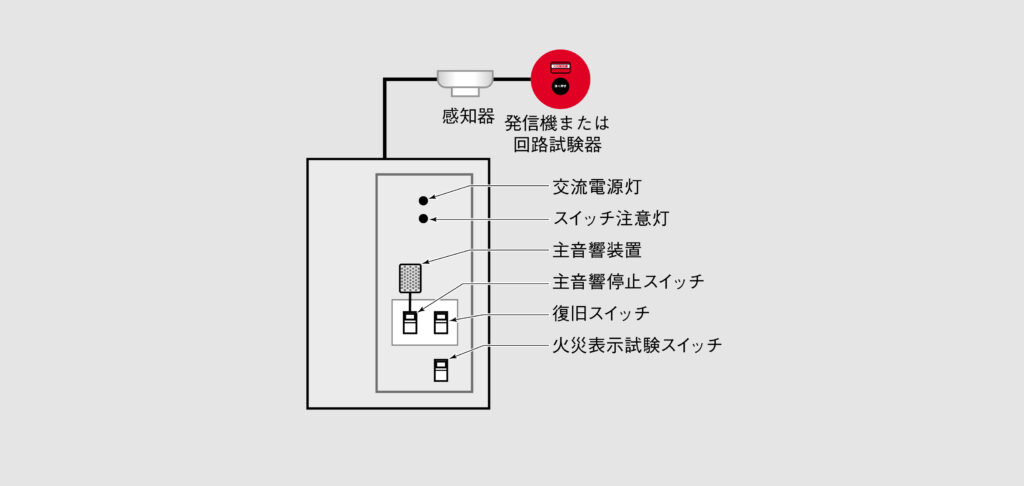

P型2級受信機(1回線)

P型2級受信機のうち1回線のものは、P型2級(2回線以上)よりもさらに省略できる機能があります(図2)。特に地区音響装置を省略でき、主音響装置により管理者だけでなく在館者にも警報します。ただし、主音響を地区音響代わりに使用することから設置対象の面積は350㎡以下とされています。

【P型2級受信機(1回線)に必要な機能】

① 接続できる回線数(警戒区域数)は1

② 主音響装置(85dB以上(1m離れた地点で測定))

③ 火災表示試験装置

【P型2級受信機から省略できる機能】

❶ 地区表示灯は省略可

❷ 地区音響装置は省略可

❸ 予備電源装置(予備電源試験装置含む)は省略可

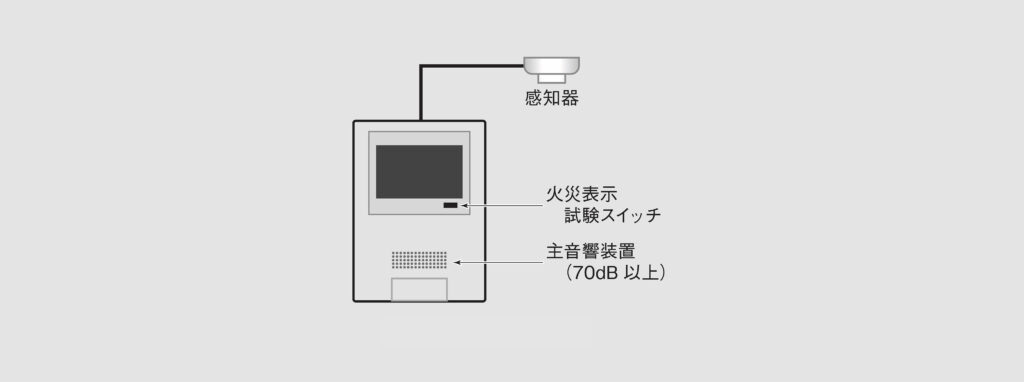

P型3級受信機

P型3級受信機は、1回線専用です(図3)。住宅用に作られたものでマンション等に使用されています。インターホンと一体になったものが主流です。

ほかの受信機との大きな違いは「火災表示の保持」が求められていないところです。回線の保持をしないため、手動で復旧する必要がないことから復旧スイッチがありません。また、P型2級(1回線)と同様に地区音響装置不要で主音響装置で兼ねること、主音響装置の音圧が70dB以上であることから設置対象の面積は150㎡以下とされています。

【P型3級受信機に必要な機能】

① 接続できる回線数(警戒区域数)は1

② 主音響装置(70dB以上(1m離れた地点で測定))

③ 火災表示試験装置

【P型2級受信機(1回線)から省略、緩和できる機能】

❶ 火災表示の保持機能は不要

❷ 主音響装置は70dB以上の音圧で可

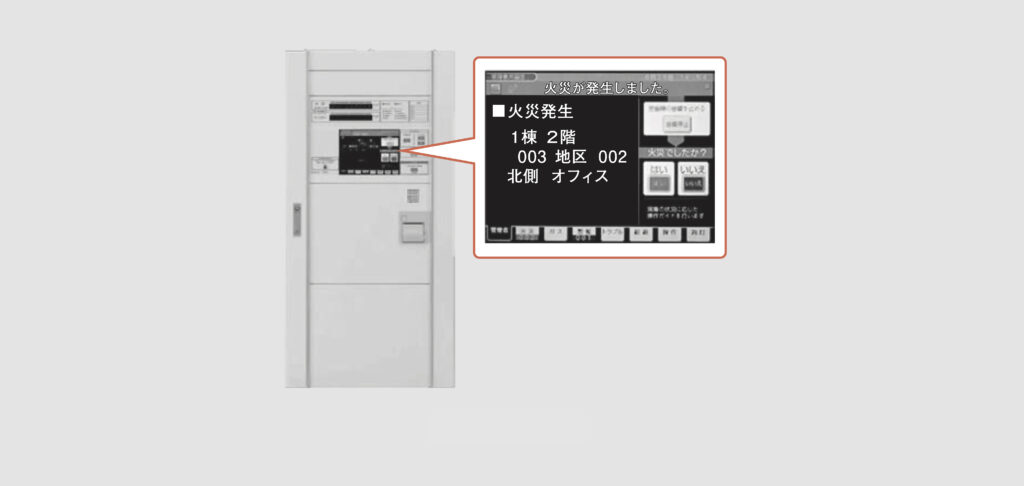

R型受信機

R型受信機は、火災信号もしくは火災表示信号もしくは火災情報信号を固有の信号として、受信する受信機です(図4)。感知器から直接データ信号として受信する場合と、中継器を経由して受信する場合があります。

データ信号としてやり取りできるため、共通の配線で感知器、中継器に接続された機器を区別できます。受信機として必要な機能はP型1級受信機とほぼ同じですが、R型受信機には断線に加えて短絡を検出する機能が必要です。

【P型1級受信機に加えて必要な機能】

・受信機から中継器(感知器からの火災信号を直接受信するものにあっては、受信機から感知器)に至る外部配線の短絡を検出できる試験機能

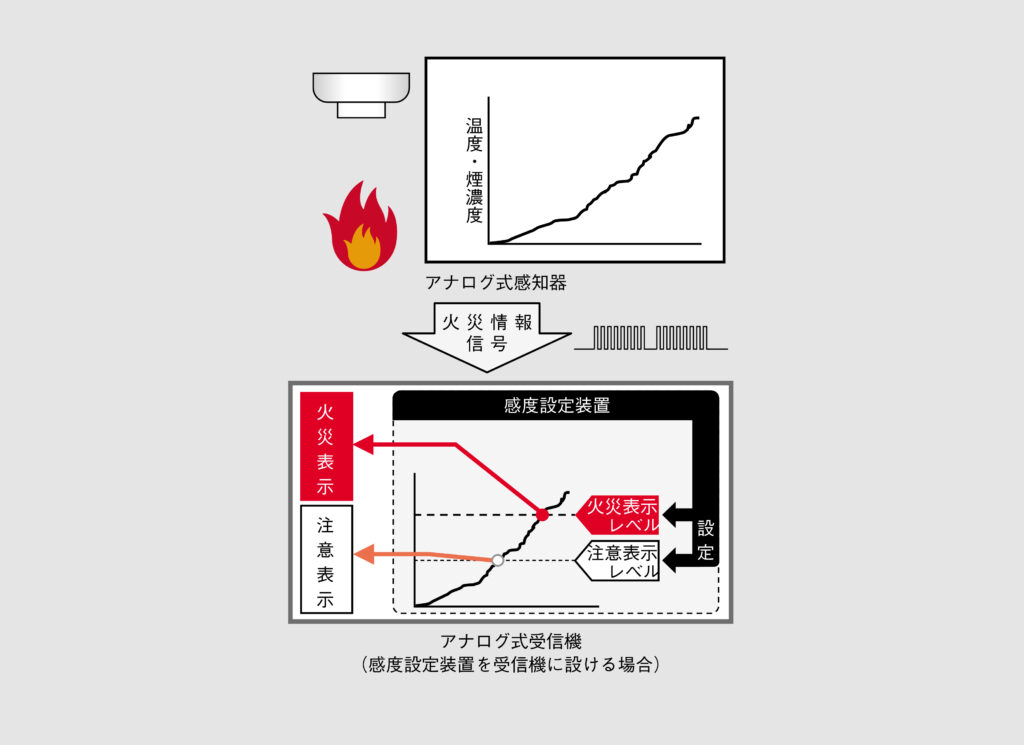

アナログ式受信機

アナログ式受信機は、R型受信機の一種で煙感知器の煙濃度、熱感知器の温度を火災情報信号としてアナログ値で受信できます。アナログ式受信機には、R型受信機の機能に加え、次の機能が必要です。

【R型受信機に加えて必要な機能】

① 注意表示機能

火災表示をする前に補助的に火災の予兆を表示する機能です。

① 感度設定装置(受信機に設ける場合)

注意表示、火災表示する値(煙濃度、温度情報)を設定できる機能です。感度設定装置は中継器に設けることも可能です(図5)。

まとめ

以上の受信機による機能の違いをまとめると、表1のようになります。試験ではP型1級受信機からP型3級受信機までの機能の差に関する出題が多く見られますので、よく理解しておくようにしてください。

・火災表示試験装置は、すべての受信機に必要

・P型1級、R型には回線数の制限はない、P型2級は5回線以下、P型3級は1回線

・火災灯、導通試験、電話、発信機確認はP型1級、R型のみ必要

・予備電源は、2回線以上の受信機に必要

・主音響装置は、P型3級のみ70dB 以上。他は85dB 以上

・地区表示装置は1回線のものには省略可

・地区音響装置はP型2級1回線、P型3級には省略可

練習問題

例題1 自動火災報知設備の受信機について正しいものはどれか。

① 火災表示までの時間は火災信号の受信開始から10秒以内であること。

② 主音響装置は正面から1mの位置で80dB 以上(P型3級受信機を除く)であること。

③ 蓄積式受信機の蓄積時間は5秒を超え60秒以下であること。

④ 主電源の電圧は85%以上110%以下で変動した場合、機能に異常を生じないこと。

解説

①:火災表示までの時間は火災信号の受信開始から5秒以内。よって誤り。

②:主音響装置の音圧は85dB以上(P型3級は70dB 以上)。よって誤り。

③:これが正解です。

②:主電源の電圧は90%以上110%以下(予備電源は85%以上110%以下)。よって誤り。

これらの値は、よく出題されますので、内容と合わせて覚えておくようにしてください。

答え:③

例題2 自動火災報知設備の受信機について正しいものはどれか。

① P型2級受信機は10回線以下である。

② R型受信機は回線数に制限がない。

③ P型3級受信機は5回線以下である。

④ P型1級受信機には5回線以下のものはない。

解説

①:P型2級は5回線以下。よって誤り。

②:R型、P型1級には回線数の制限はありません。よってこれが正解です。

③:P型3級は1回線専用です。よって誤り。

④:P型1級は、回線数の制限はありませんのでどのような回線数の受信機も作れます。他の型式の受信機も上限以下の回線数の受信機は作ることができます。

答え:②

例題3 P型1級受信機(接続できる回線が1のものを除く)の機能として必要でないものは、次のうちどれか。

①火災表示を保持する機能

②電話連絡装置

③外部配線の短絡を検出できる装置

④火災表示試験装置

解説

③についてP型1級受信機には外部配線の導通(断線していないか)を確認する機能は必要ですが短絡については不要です。外部配線(受信機から中継器、感知器から火災信号を直接受信するものにあっては受信機から感知器)の短絡を検出する機能が必要な受信機はR型受信機です。

答え:③

例題4 P型2級受信機(接続できる回線が1のものを除く)の機能として必要なものは、次のうちどれか。

① 発信機との間で連絡できる電話連絡装置

② 火災表示試験装置

③ 火災灯

④ 受信機から終端器に至る導通試験装置

解説

②:火災表示試験装置はすべての受信機に必要。これが正解です。

①電話連絡装置、③火災灯、④導通試験装置が必要な受信機はP型1級とR型です。よって誤り。

答え:②

例題5 P型3級受信機(接続できる回線が1のものを除く)の機能として必要なものは、次のうちどれか。

① 地区表示灯

② 火災表示の保持

③ 地区音響装置

④ 主音響装置

解説

①:地区表示灯は、受信機の型式に関わらず1回線のものには不要です。よって誤り。

②:火災表示の保持は、P型3級には不要、感知器の復旧により受信機も復旧します。よって誤り。

③:地区音響装置はP型2級1回線、3級には不要で、主音響装置を在館者への警報に兼用します。よって誤り。

④:主音響装置(受信機本体で鳴動する音響装置)はすべての受信機で必要です。よって、これが正解です。

答え:④

例題6 P型1級受信機の予備電源について、誤っているものは次のうちどれか。

① 密閉型の蓄電池であること。

② 停電時に自動的に予備電源に切り替わり、停電が復旧した場合には手動で主電源に戻すことができる装置を設けること。

③ 予備電源の電池容量が適正か測定できる試験装置を設けること。

④ 予備電源と受信機をつなぐ配線は色分けし、受信機との接続部は誤接続防止のための措置を設けること。

解説

停電時に自動的に予備電源に切り替わったのち、復旧した際も自動的に主電源に切り替わる必要があります。

答え:②

例題7 P型1級受信機の機能として誤っているものは、次のうちどれか。

① 火災灯は赤色でなければならない。

② 地区表示灯は赤色でなければならない。

③ 受信機の表面に設ける復旧スイッチは専用のものでなければならない。

⑤ 受信機の表面に設ける地区音響停止スイッチは専用のものでなければならない。

解説

表示灯における火災灯は、赤色(G型受信機の場合、ガス漏れ灯は黄色)と定められていますが、地区表示灯についての規定はありません。

答え:②

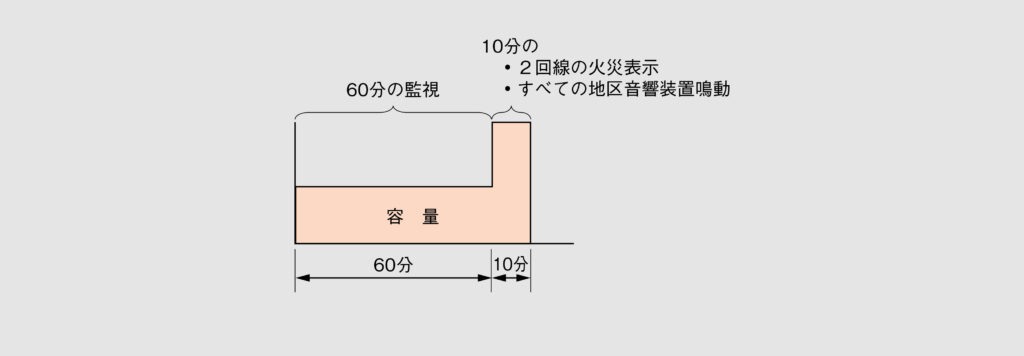

例題8 下記の文章の【 】内に当てはまる数値の組み合せとして正しいものはどれか。

「P型1級受信機の予備電源の容量は監視状態を【A】分継続したあと、【B】回線を作動させ、すべての地区音響装置を【C】分間継続して鳴動させられる容量以上であること。」

A B C

① 30 2 10

② 30 5 30

③ 60 2 10

④ 60 5 30

解説

答え:③

文/川野 泰幸