License

社会環境管理技術分野のキーワードを詳細解説!【技術士のHOTワードWeb 第9回】

「総合技術監理部門」の合格につながる

2025.01.14

第9回

グリーンボンド、環境マネジメントシステム、PDCAサイクル、ISO14000シリーズ、エコアクション21

技術士における21の技術部門のなかで、一線を画すカテゴリーである総合技術監理部門。時々刻々と変化する最新テクノロジーの知識を吸収する専門性だけでなく、さまざまな分野を総合的に判断できるマネジメント能力も求められる。まさに、スキルアップのために取得する部門だ。

本連載は、総合技術監理部門の試験に必要な「キーワード集」(文部科学省が公表)のなかから、HOTなキーワードを徹底解説するものである。今回は社会環境管理技術分野から5つのキーワードを取り上げる。

【OhmshaOnlineで販売中!】

令和6年度(2024年度)技術士第一次試験「基礎・適性科目」模範解答PDF

詳細は▶こちらから

(1)グリーンボンド

グリーンボンド(green bond)はキーワード集2024で追加され、企業や地方自治体などが環境改善に貢献するプロジェクト(再生可能エネルギー発電、省エネ建築など)に資金を調達するために発行する債券のことである。これは環境問題の解決と経済成長を両立させるための重要な金融手段であり、企業やESG投資家にとって多様なメリットをもたらすが、課題も存在している。なお、ESGは環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の頭文字を取ったもので、企業の持続可能性を評価するときの重要な指標として注目されている。なお、ESG投資・ESG金融は総監キーワードである。

①グリーンボンドの特徴

グリーンボンドには、表1に示す3つの特徴がある。

②グリーンボンドのメリット

グリーンボンドのメリットを表2に示す。

③グリーンボンドの発行状況

環境省のグリーンファイナンスポータルによると、2023年の国内での発行総額は3兆2756億円、世界での発行額は5908億ドルであり、どちらも増加傾向にある。なお、グリーンボンドはサステナビリティボンドと合わせて議論されることもある。

④グリーンボンドの課題

グリーンボンドは環境問題の解決と経済成長を両立させるための重要な金融手段であり、企業や投資家にとってメリットがある反面、表3に示すような課題も存在することに留意したい。なお、グリーンウォッシュとは、企業などが自社の製品やサービスが環境に優しいという印象を与えるために、事実と異なる情報や誇張した表現を用いて、あたかも環境に配慮しているかのようにみせかける行為のことを指す。

総監問題R4Ⅰ-1-40の適切な選択肢として「ESG投資の方法の1つとして、企業や自治体等が、再生可能エネルギー事業、省エネ建築物の建設・改修、環境汚染の防止・管理などに要する資金を調達するために発行するグリーンボンドがある」と出題されている。

(2)環境マネジメントシステム(EMS)

環境マネジメントシステム(EMS:Environmental Management System)とは、企業や組織が環境問題の改善に向けて、積極的かつ体系的にマネジメントするためのガイドラインである。

①環境マネジメントシステムの必要性

EMSの必要性を表4にまとめる。

②環境マネジメントシステムの導入メリット

EMSを導入するメリットを表5にまとめる。

③代表的な環境マネジメントシステム

EMSの代表例を表6に挙げる。

総監問題R6Ⅰ-1-39の選択肢には「環境マネジメントシステムは、組織や事業者が、法令で定められた環境に関する方針や目標の達成に向けて取り組んでいくための組織や事業者の体制・手続き等の仕組みである」と記述されている。

(3)環境マネジメントシステムのPDCAサイクル

EMSは、図1に示すようにPDCAサイクル(総監キーワード)に基づいて運用されている。PDCAサイクルはPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのステップを繰り返すことで、継続的に改善を行うために、多くの企業や組織で手法として用いられている。EMSでも、PDCAサイクルはもちろん、表7に示す具体的な内容を実践することで、その有効性を高め、環境目標の達成を目指すことができる。

EMSにおけるPDCAサイクルを効果的に実践するには、トップマネジメントがコミットし、全社員が関心を深めて取り組むことが重要である。継続的にデータを収集し、客観的なデータに基づいて意思決定を行い、全社員が環境負荷低減のために積極的に行動することが求められる。環境問題の解決は待ったなしの状況であり、われわれ技術者としても持続可能な世界のために注力していきたい。

(4)ISO14000シリーズ

ISO14000シリーズは国際標準化機構(ISO:International Organization for Standardization)が定めた環境マネジメントシステムに関する国際規格の総称である。企業や組織が、自らの活動が環境に与える影響を最小限に抑え、環境パフォーマンスを継続的に改善するための仕組みを構築することを目的としている。

①ISO14000シリーズの目的

ISO14000シリーズの目的を表8に示す。

②ISO14001との関係

ISO14000シリーズのなかで最も知られている規格がISO14001で、これは環境マネジメントシステムの要求事項を具体的に規定し、認証取得の対象となる規格である。

ほかのISO14000シリーズの規格はISO14001を補完するもので、環境監査、環境ラベル(環境配慮を示すマーク)、環境パフォーマンス評価など、より専門的な分野についてのガイドラインを提供している。

③ISO14000シリーズのメリット

ISO14000シリーズのメリットを表9に示す。

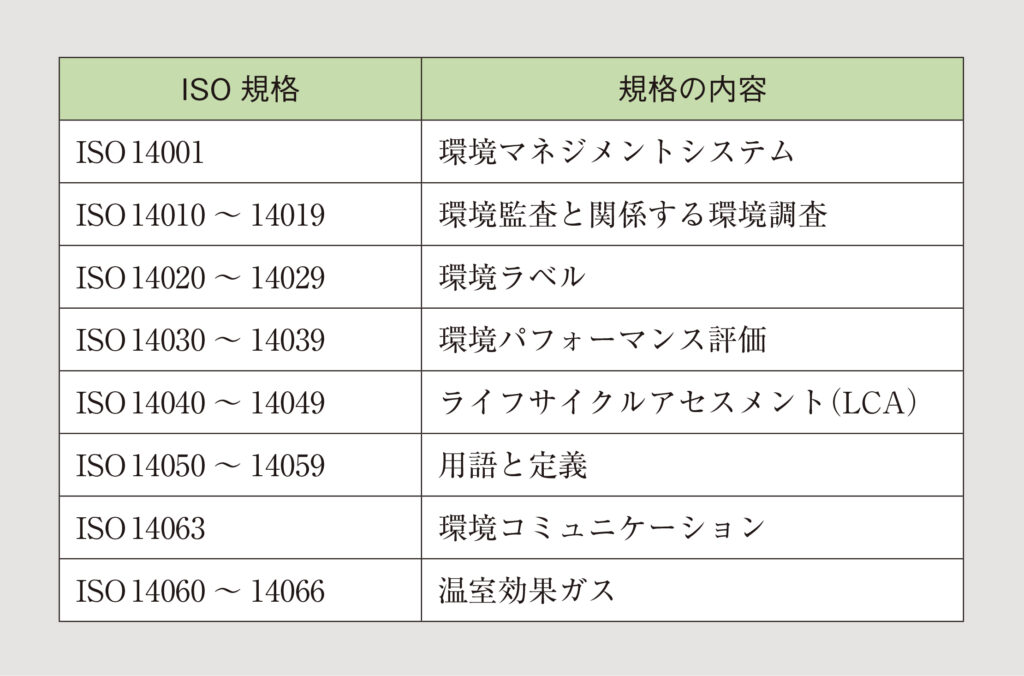

④ISO14000シリーズの構成

ISO14000シリーズは表10に示す主要な規格群で構成されている。

ISO14000シリーズは企業が環境問題に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献するための重要なツールである。ISO14001をはじめ、これらの規格を導入することで、企業は環境パフォーマンスを向上させ、さまざまなメリットを得ることができる。

(5)エコアクション21

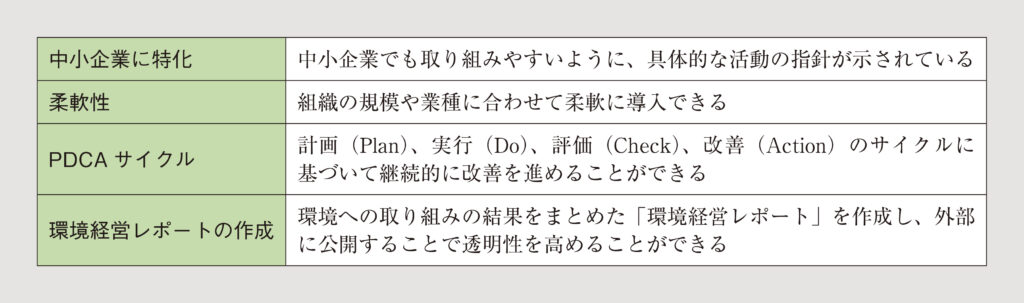

エコアクション21は環境省が策定した組織や事業者が自主的に環境保全に取り組むための「環境マネジメントシステム(EMS)」のガイドラインである。国際規格のISO14001と比べて手続きが簡素で導入費用も抑えられるため、中小企業でも取り組みやすい。各企業の規模や業務に合わせて、自由にカスタマイズできる柔軟性も持っている。継続的な改善のためにはISO14001と同じく、PDCAサイクルを回すことが必要である。2024年10月末時点での認証および登録事業者数は7500を超えている。

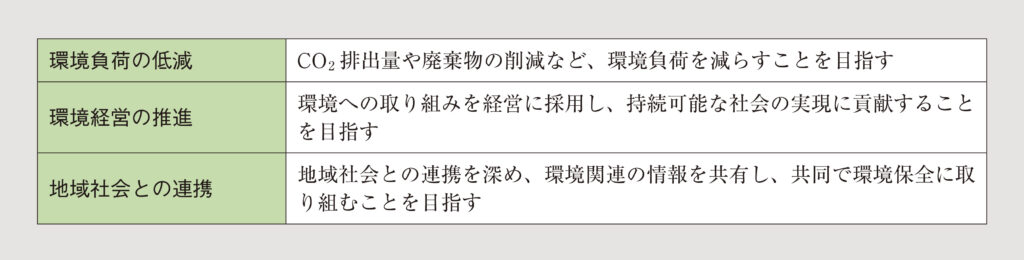

①エコアクション21の目的

エコアクション21の目的を表11に示す。

②エコアクション21の特徴

エコアクション21の特徴を表12に示す。

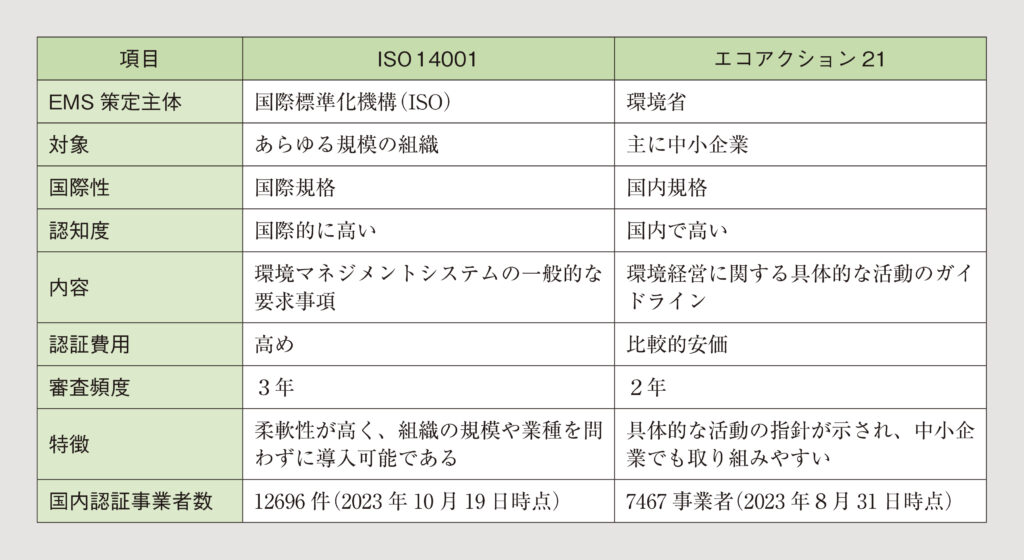

③ISO14001とエコアクション21の比較

2つのEMSの目的や取り組み内容は類似している。表13に比較一覧を示す。

④エコアクション21の認証

エコアクション21に取り組んでいる事業者は、第三者機関による認証を受けることができる。認証を取得すると、ロゴマーク(図2)を使用することができる。これを認証日とともに名刺などに記載することで企業イメージの向上を期待できる。

総監問題R2Ⅰ-1-40の選択肢に「エコアクション21は、中小事業者にも取り組みやすい環境マネジメントシステムとして策定されたものであり、近年、建設業者や食品関連事業者向けのガイドラインも公表されている」との記述がある。

環境問題を解決して持続可能な開発を続けることは、人類にとって喫緊の課題である。われわれ技術者も心して取り組んでいきたい。

[参考]

「最新版 一番やさしい・一番くわしい 図解でわかるISO14001のすべて」

大浜 庄司著、株式会社日本実業出版社、2017年

「図解 ISO14001早わかり 改訂2版」

斎藤 喜孝著、株式会社オーム社、2003年

環境省「総合環境政策 エコアクション21」

文/南野 猛(技術士:情報工学、総合技術監理)