Management

配置する技術者の専任性とは?【コンプライアンス入門 第6回】

現場で役立つ!

2024.04.05

第6回 配置すべき技術者の専任性

専任の監理および主任技術者が必要な工事

請負金額が4000万円(建築一式工事は8000万円)以上の個人住宅、長屋(各住戸間の界壁以外は共有する部分がなく、各住戸に外部から直接出入りできる建物)を除く大半の工事では、現場ごとに専任の監理および主任技術者を配置する必要がある。これには、いわゆる民間工事も含まれる。

「工事現場ごとに専任」とは、ほかの工事現場に関係する職務を兼務せず、常時、継続的に当該工事現場に関係する職務にのみ従事していることをいう。ほかの工事現場との兼任および「営業所における専任の技術者」との兼務は不可となる。

「営業所における専任の技術者」は、所属営業所に常勤していることが原則である。ただし、下記の3つの用件を満たしている場合は、技術者の専任性が求められない工事であれば例外的に兼任できる。

・当該営業所で契約締結した建設工事

・当該営業所が職務を適正に遂行できるほど近接した工事現場

・当該営業所と常時連絡が取れる状態である場合

専任で設置すべき期間

(1)発注者から直接建設工事を請け負った場合の専任期間

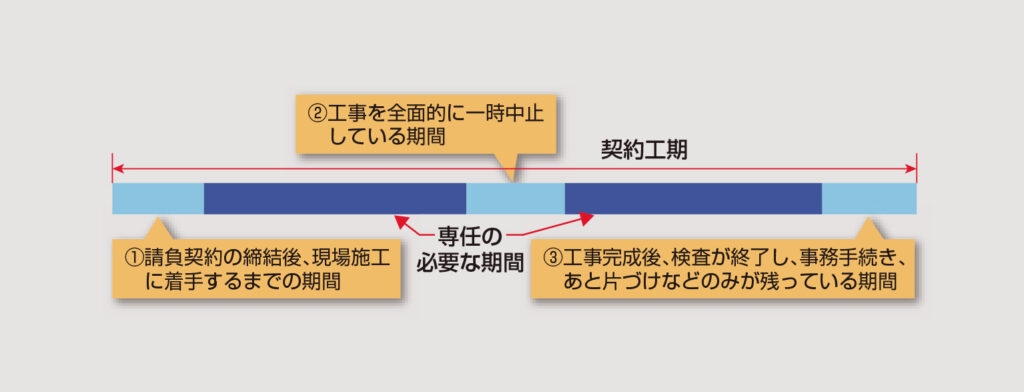

下記の①~③を除く期間には、監理および主任技術者の専任が必要である(図1)。

①請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事などが開始されるまでの間)

②自然災害の発生または埋蔵文化財の調査などにより、工事を全面的に一時中止している期間

③工事完成後、検査が終了(発注者の都合により、検査が遅延した場合を除く)し、事務手続き、あと片づけなどのみが残っている期間

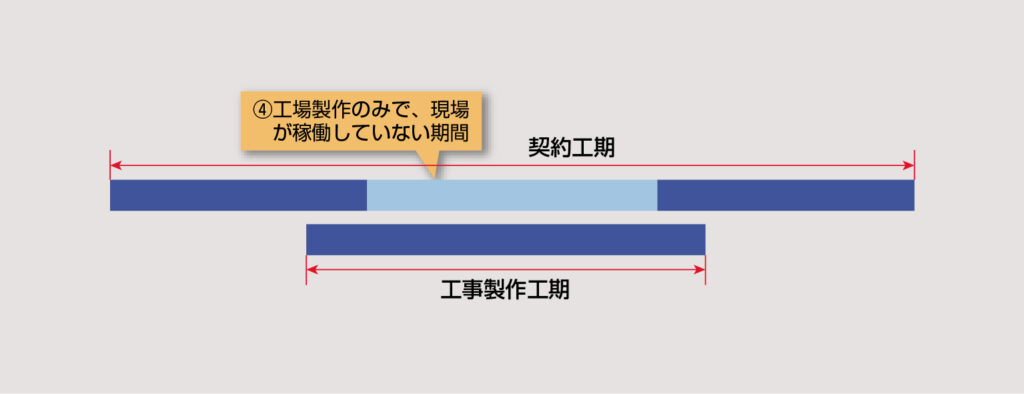

(2)「工場製作を含む場合」の専任期間

工場製作の機械、設備がある場合、工場製作のみで現場が稼働していない期間は、監理および主任技術者の専任は不要である(図2)。

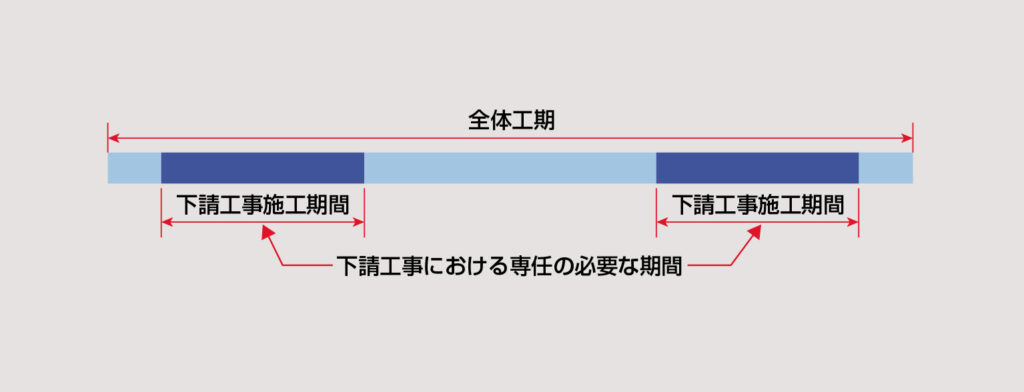

(3)下請工事の場合

下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、主任技術者の専任が必要な期間は、下請工事が実際に施工されている期間とする(図3)。

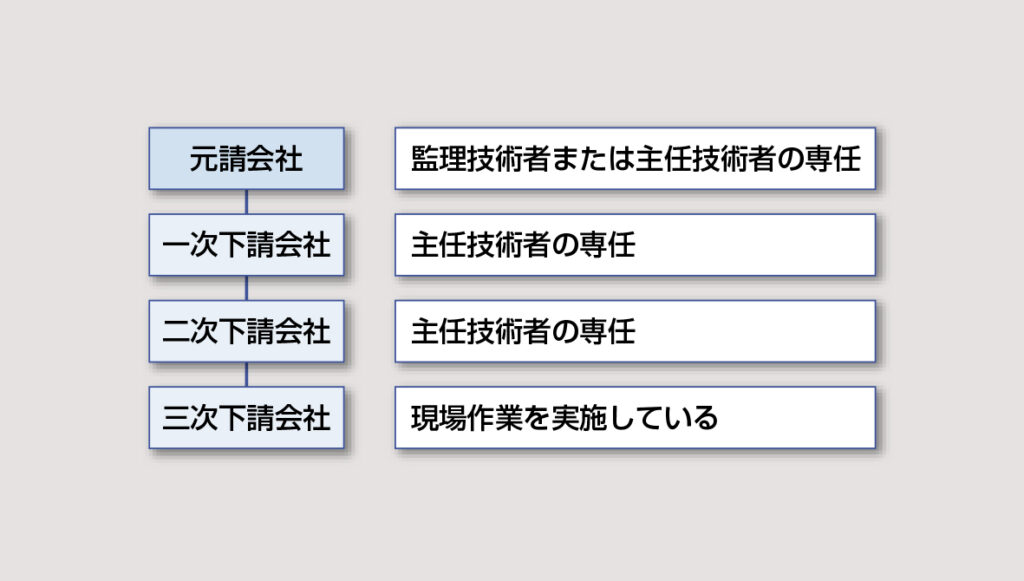

ただし、自ら直接施工する工事がない期間であっても、下位の下請を行っている業者が現場で作業を実施している期間は、主任技術者は現場に専任していなければならない(図4)。

配置技術者についてのQ&A

ここで「配置技術者」に関連する項目をQ&A方式でまとめてみた。どれくらい理解しているか、しっかり確認してほしい。

問題

Q1

一般建設業の許可を有する二次下請が400万円の工事を受注した場合、主任技術者の配置は不要である。

Q2

2級施工管理技士の資格を持つAさんが受注金額3950万円の専門工事を元請の主任技術者として、ほかの工事と兼任で担当している。工事開始から1カ月が経過後、顧客との協議により、請負金額が100万円増額となった。Aさんは上記工事を引き続き兼任担当として施工した。

Q3

2級施工管理技士の資格を持つAさんが受注金額6000万円(そのうち外注費3550万円)の専門工事を元請の主任技術者として担当している。1カ月後、直営で行う予定の工事が技術者不足で不可能になり、外注費が700万円増額となった。Aさんは上記工事を最後まで担当して施工させた。

Q4

二次下請に主任技術者がいないため、一次下請の主任技術者に代行してもらった。

Q5

請負金額が4000万円(専門工事)の一次下請工事の場合に主任技術者を配置したが、二次下請が主として施工している期間は、二次下請の主任技術者が現場にいるため専任の必要はない。

Q6

当該営業所で受注した工事で、適正に遂行できるほど近接した工事であったため、営業所の専任技術者を兼務させた。

解答

A1 ×

建設業許可を有する限り、主任技術者を配置しなければならない。

A2 ×

請負金額が4000万円以上となった時点で、主任技術者は専任としなければならない。

A3 ×

外注費が4500万円以上となった時点で、主任技術者ではなく、監理技術者を配置する必要がある。

A4 ×

主任技術者、監理技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要である。

A5 ×

自ら直接施工する工事がない期間であっても、下請を行っている業者が現場で作業を実施している期間は、主任技術者が現場に専任されていなければならない。

A6 ×

3つの条件(①当該営業所で契約締結した建設工事、②当該営業所が職務を適正に遂行できるほど近接した工事現場、③当該営業所と常時連絡が取れる状態である場合)を、すべて満たしていることが不明である。

プロフィール

降籏 達生(ふるはた・たつお)

兵庫県出身。映画「黒部の太陽」で建設業に魅せられ、大学卒業後、大手ゼネコンに入社。社会インフラの工事に従事する。1995年には阪神・淡路大震災で故郷の崩壊に直面し、建設業界の変革を目指して独立。1998年にハタ コンサルタント株式会社を設立し、代表として建設業界の革新、技術者の育成、建設会社の業績アップに情熱を注いでいる。

コンプライアンス入門 記事一覧

- 【第1回】建設現場のリスクアセスメントと危機管理

- 【第2回】ハザードを把握する方法とは?

- 【第3回】ハザード対策の優先順位とは?

- 【第4回】建設業の基本・建設業法を理解する

- 【第5回】適材適所に技術者を配置する術を学ぶ

- 【第6回】配置する技術者の専任性とは?

- 【第7回】建設業の健全な発展につながる契約とは?

- 【第8回】元請会社と下請会社の信頼関係を強くするには?

- 【第9回】施工体制台帳、施工体系図、再下請負通知書を理解する

- 【第10回】施工体制台帳の作成に関連するルールを学ぶ

- 【第11回】「帳簿」と「営業に関する図書」の作成ルールを学ぶ

- 【第12回】下請法を理解する

- 【第13回】下請法を理解する